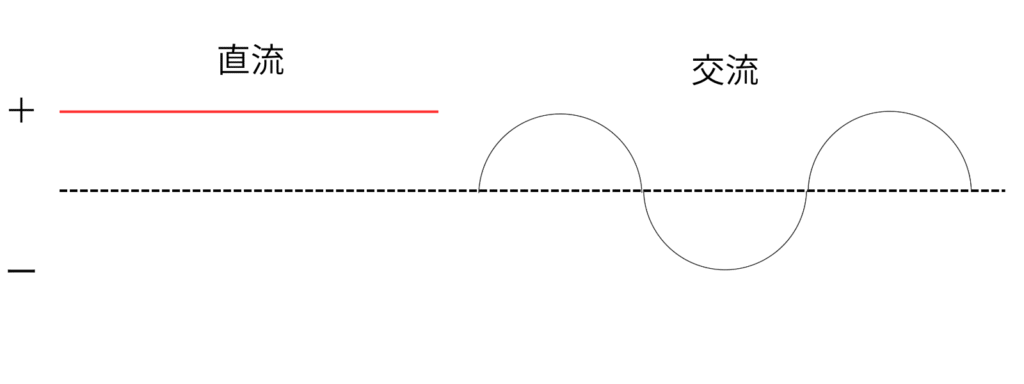

電気の種類を大きく分けると、直流(DC)と交流(AC)に分けられます。

現場で新人に説明するときも、この2つの違いをまず理解しておくことが重要です。

🔹 直流とは?

直流とは、電圧が一定でプラスとマイナスが変わらない電気のことです。

直流の主な例:

- 乾電池

- 蓄電池(バッテリー)

- 車や電車の電源

- 太陽光発電の出力

直流は電圧が一定なので、電子回路や制御機器など安定した電源が必要な機器に向いています。

🔹 交流とは?

交流とは、プラスとマイナスが一定周期で入れ替わる電気のことです。

1秒間にプラスとマイナスが入れ替わる回数を「周波数(Hz)」といいます。

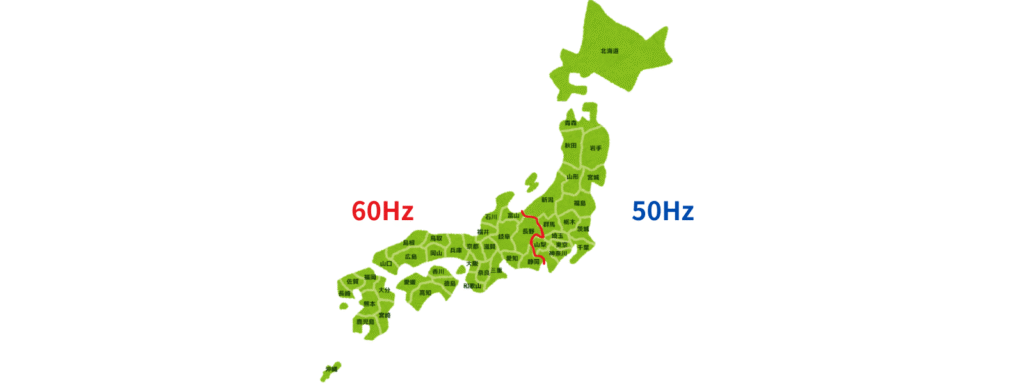

日本では地域によって次のように分かれています。

| 地域 | 周波数 |

|---|---|

| 東日本(富士川・糸魚川より東) | 50Hz |

| 西日本(富士川・糸魚川より西) | 60Hz |

家電や照明器具は、ほとんどの場合どちらの周波数でも問題なく使えますが、モーターや発電機などでは性能に差が出ることがあります。

🔹 家電の多くは内部で直流動作

家庭用コンセントからは交流100Vが供給されていますが、実は家電の多くは内部で直流に変換して動作しています。

パソコン、テレビ、スマートフォンの充電器などはその代表例です。

🔹 交流が主に使われる理由

送電では、電圧を簡単に変えられる。電流を減らせる。0Vの瞬間がある。という理由から交流が採用されています。

電圧を高くすると、オームの法則 I = V ÷ R より電流が減り、同じ電力を送るときに電線を細くできるため、送電コストを下げられます。

🔹 電圧区分(弱電・低圧・高圧・特別高圧)

電圧の大きさによって、以下のように分類されます。

| 区分 | 交流電圧 | 直流電圧 | 用途・例 |

|---|---|---|---|

| 弱電 | ~48V以下 | ~48V以下 | 通信、制御、センサーなど |

| 低圧 | 48V~600V以下 | 48V~750V以下 | 家庭用、事務所、一般設備 |

| 高圧 | 600V~7,000V以下 | 750V~7,000V以下 | 工場、ビル受電など |

| 特別高圧 | 7,000V超 | 7,000V超 | 発電・変電・大規模工場 |

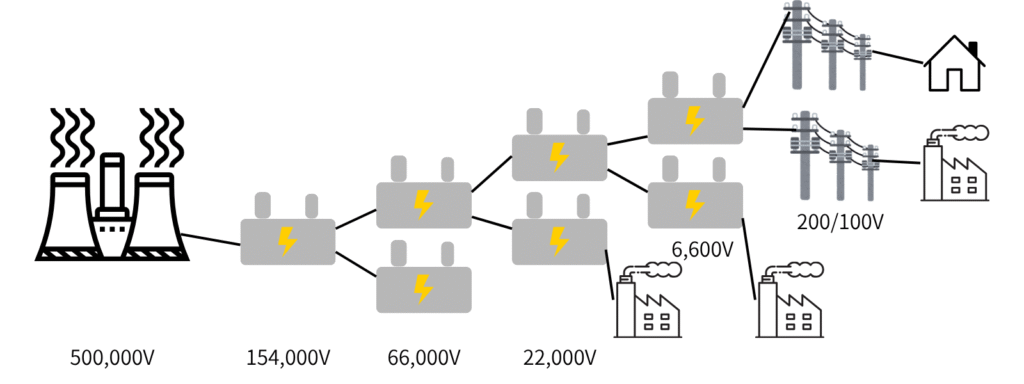

🔹 電圧の流れ(送電の仕組み)

発電から家庭に届くまでの電圧の変化をイメージすると、次のようになります。

- 発電所:275,000V〜500,000V

- 超特高変電所:約154,000V

- 一次変電所:約66,000V

- 二次変電所:約22,000V

- 配電所:約6,600V

- 家庭(電柱):100V/200V

高い電圧で送電し、途中の変電所で段階的に電圧を下げながら配電しています。

🔹 工場・施設での受電電圧

- 大規模工場(約2,000kVAクラス以上):22,000Vで受電

- 中小規模工場(50kVAクラス以上):6,600Vで受電

電圧の高い方で受電すると、同じ電力でも電流が少なくなり、配線コストや電気料金を削減できます。

🔹 まとめ

- 電気は直流と交流に分けられる

- 交流は送電に有利

- 日本は東日本50Hz、西日本60Hz

- 電圧区分は「弱電・低圧・高圧・特別高圧」

- 電圧を高くすると電流が減り、コスト削減につながる

次の記事では、第三章 電気の配線方式:2線式・3線式・単相・三相の基本をわかりやすく解説について解説します。

コメント