接地線(アース線)は、電気を安全に使うための「逃げ道」です。電気が漏れたり、機器の金属部分に電圧がかかったとき、人ではなく地面へ電気を流してくれることで感電や火災を防ぎます。

① 感電を防ぐ

金属部分のある家電(冷蔵庫・洗濯機など)が故障すると、金属部に電気が流れる危険があります。

→ アース線があれば、電気は人の体ではなく地面へ逃げるため安全です。

② 漏電ブレーカーを確実に動作させる

漏電ブレーカーは、漏電を検知すると電源を切ってくれる装置です。しかし、接地線が無いと漏電電流がうまく流れず、正常に動作しないことがあります。

→ 接地線があることで漏電電流が流れ、漏電ブレーカーが確実に働くようになります。

③ 機器の誤動作防止(ノイズ対策)

パソコン・音響機器・ネットワーク機器などは静電気やノイズの影響を受けやすいです。

→ 接地によって余分な電気を逃がし、動作の安定・ノイズ軽減に役立ちます。

④ 落雷時の保護(避雷設備)

避雷針は雷の電気を地面へ流すための設備ですが、その電気を逃がしているのも接地線です。

→ 雷のエネルギーを安全に地面へ逃がし、建物や機器を守ります。

これらの理由から、接地線には機器に応じた太さと接地抵抗値が必要になります。ここからは、A種〜D種までの接地の違いと最低太さについて解説します。

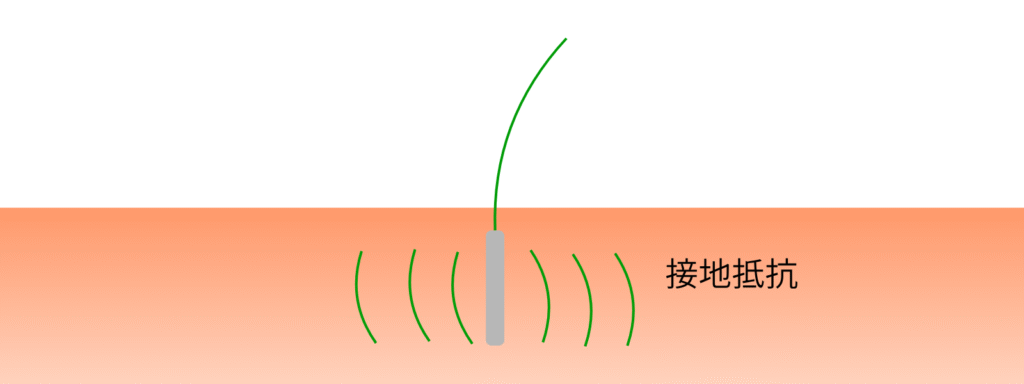

接地抵抗ってなに?

電気を地面に逃がすときの“逃げやすさ”を表す値。

値が小さいほど、電気がスムーズに大地へ流れ、安全性が高くなります。

低い数値を出すのは大変です!

🔍 A種・B種・C種・D種の接地の違い

接地種別によって用途・接地抵抗値・最低太さが決められています。現場で迷いやすい部分なので、1つずつ整理します。

A種接地(高圧機器)

高圧で使用する機器の外箱などに使われます。大きな漏電が想定されるため電気を確実に地面へ流す必要があり、

- 接地抵抗:10Ω以下

- 最低太さ:5.5mm²以上(銅)

避雷設備もA種に分類されますが、雷は非常に大きい電流が流れるため、最低太さは14mm²以上となります。

LA種接地(避雷機器)

避雷設備や避雷器などは短時間に電流が長る為、A種の規定より太くなる。

- 接地抵抗:10Ω以下

- 最低太さ:14mm²以上(銅)種接地

B種接地(高圧/低圧トランスの2次側)

高圧→低圧に変換するトランスの2次側で使われます。

- 最低太さ:5.5mm²以上

- 接地抵抗:150 / Ig(短絡電流)

※電力会社に確認が必要

この接地は人の感電保護にも関わります。抵抗値が低すぎても、高すぎても危険なため、単独接地が求められます。

※低圧→低圧のトランスにはB種は使われません。

C種接地(300V超の低圧機器)

- 接地抵抗:10Ω以下

- 最低太さ:2.0mm²以上

主に400V級の外資系機器や大型設備で使われます。

D種接地(300V以下の機器)

- 接地抵抗:100Ω以下(通常)

- 漏電ブレーカー付き回路(0.5秒以内動作)500Ω以下に緩和可

- 最低太さ:2.0mm²以上

家庭の洗濯機・電子レンジの緑線がこのD種です。

注意:漏電ブレーカーがついている回路のアースと、ついていない回路のアースを共用してはいけません。漏電電流が流れる経路が変わり、保護が働かない危険や違う回路の漏電で感電することがあります。

🔗 電気工事の基本をやさしく解説(ELB回路と接地の注意点)

接地線太さの決め方!

いままでの説明は最低限の太さです。これからが本番、たくさん電気をつかう機器は漏電電流も増えるため、電線の太さも変わる

🔢 接地線の太さを計算する「すごい計算式」

接地線の最小断面積(mm²) = 電流 × 0.052

この式を使えば、電流値から必要なおおよその接地線の太さがすぐに求められます。

どうして 0.052 をかけるの?

- 0.1秒:遮断器の動作時間

- 20倍:短絡時に流れる電流(例:20A → 400A)

この条件で線が焼損しない断面積が、0.052 × 電流となるためです。

⚠️ 計算値よりも「種別の最低太さ」が優先

計算で小さい値が出ても、A〜D種で決められた最低値は必ず守る必要があります。

どの電流を使って計算する?

| 対象設備 | 使う電流 |

|---|---|

| 設備 | 定格電流(カタログ) |

| ブレーカ | 遮断電流 |

| 分電盤 | 主遮断器の定格(無ければ最大の機器) |

💡 全ての機器が同時に漏電する想定は不要です。最大の電流だけでOKです。

電流(A)に 0.052 をかけて面積(mm²)を計算

📝 まとめ

- 接地線は安全のための「逃げ道」

- A〜D種で用途・抵抗値・太さが違う

- 0.052×電流で太さを素早く計算できる

- 最低太さの規定を必ず守る

この記事の内容を押さえておけば、現場や設計で迷うことが大きく減ります。ブックマークして、ぜひ活用してください。

次の記事では、第5章 初心者のための電気資格ロードマップ【難易度つき】について解説します。

コメント