現場や設計部門で新人を教える立場になると、最初にぶつかるのが「電気って何?」という壁です。

文系出身や未経験の新人に、いきなり回路図や設計図を見せても伝わりません。

この記事では、まず電気の基本的な考え方(電圧・電流・抵抗・電力)をわかりやすく整理します。

電圧・電流・抵抗 ― 水の流れでイメージしよう

電気の流れは「水の流れ」にたとえるとイメージしやすいです。

| 項目 | 水の流れに例えると | 意味 |

|---|---|---|

| 電圧(V)ボルト | 水圧 | 電気を押し出す力 |

| 電流(A)アンペア | 水の流れる量 | 電気がどれだけ流れているか |

| 抵抗(Ω)オーム | 障害物 水車 | 流れを妨げるもの |

💡たとえば、同じ水圧なら

・障害物がすくなければ(抵抗が少ない)水がたくさん流れます。

・障害物が多ければ(抵抗が大きい)なら、流れる量は少なくなります。

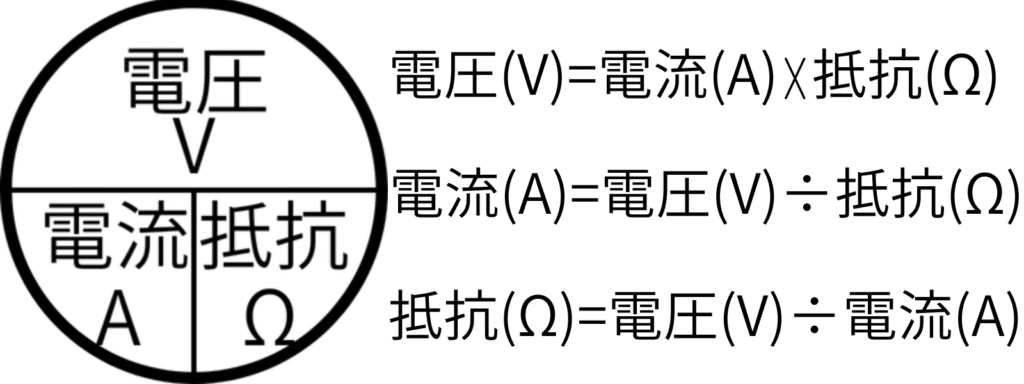

オームの法則 ― 電気の世界の基本ルール

電圧(V)、電流(I)、抵抗(R)の関係は オームの法則で表せます。

つまり、

・抵抗が一定なら、電圧を上げると電流が増える

・電圧が一定なら、抵抗が大きいほど電流が減る

🔍 例:100Vの電源に10Ωの抵抗をつなぐと

I = 100 ÷ 10 = 10A の電流が流れます。

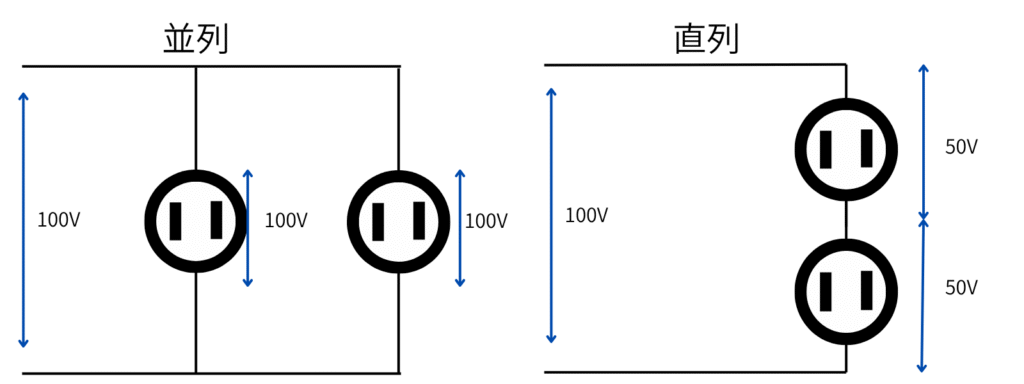

並列と直列回路

基本は並列回路、並列回路なら電圧は同じ100Vになります。家庭のコンセントは基本は100Vです。 直列回路は電圧が変わってしまうのでNG! *50Vになるとは限りません。

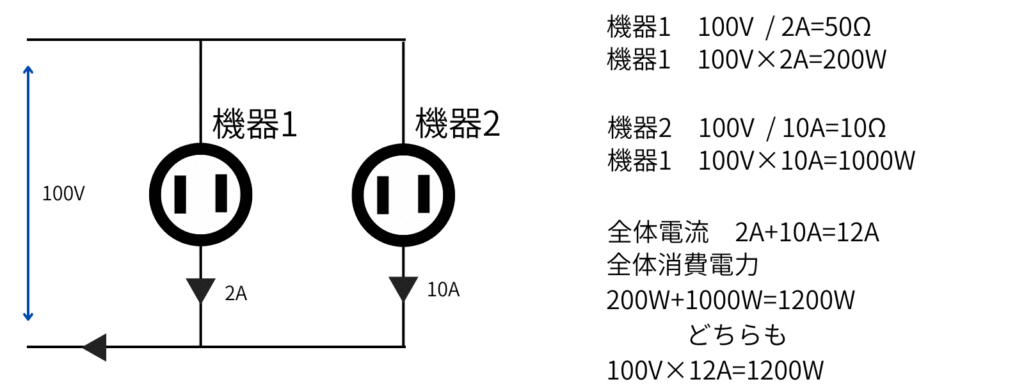

電力とは ― 電圧と電流のかけ算

次に重要なのが「電力(W)」です。

電力は、電圧と電流の積で表されます。

電力(W)=電圧(V)×電流(A)

これは「どれだけのエネルギーを使っているか」を意味します。

💡 例:100Vで10Aなら

P = 100 × 10 = 1000W(=1kW)

つまり、電圧が高い・電流が多いほど、より大きな電力を使うということです。

次にこの電力(W)を1時間使用したのが電力量(kWh)

30分間の使用電力が200W残りの30分が800Wだとすると電力量は600whとなる。

まとめ

- 電圧は押し出す力、電流は流れる量、抵抗は流れにくさ

- オームの法則:V = I × R

- 電力は電圧と電流の積:P = V × I

- この4つを理解すれば、電気の基礎がつかめる

次に学ぶべきテーマ

ここまでで、電気の「電圧・電流・抵抗・電力」の関係がわかりました。

次はもう少し現場寄りの話題に進みましょう👇

次の記事では、🔗 第二章 【図解でわかる】直流と交流の違いと電圧区分|送電が交流の理由も解説!解説します。

コメント