🔌 電圧降下とは?

電圧降下とは、電気を送る際に電線の抵抗によって電圧が下がってしまう現象です。特に低圧配線では、照明やコンセント、電動機などの設備に影響を与えるため、許容範囲を守る必要があります。

📏 電圧降下の許容値

| 電線の長さ(m) | 電気使用場所内の変圧器から供給する場合 | 電気事業者から低圧供給を受ける場合 |

|---|---|---|

| 〜120 | 5%以下 | 4%以下 |

| 〜200 | 6%以下 | 5%以下 |

| 200超 | 7%以下 | 6%以下 |

🔍 ポイント

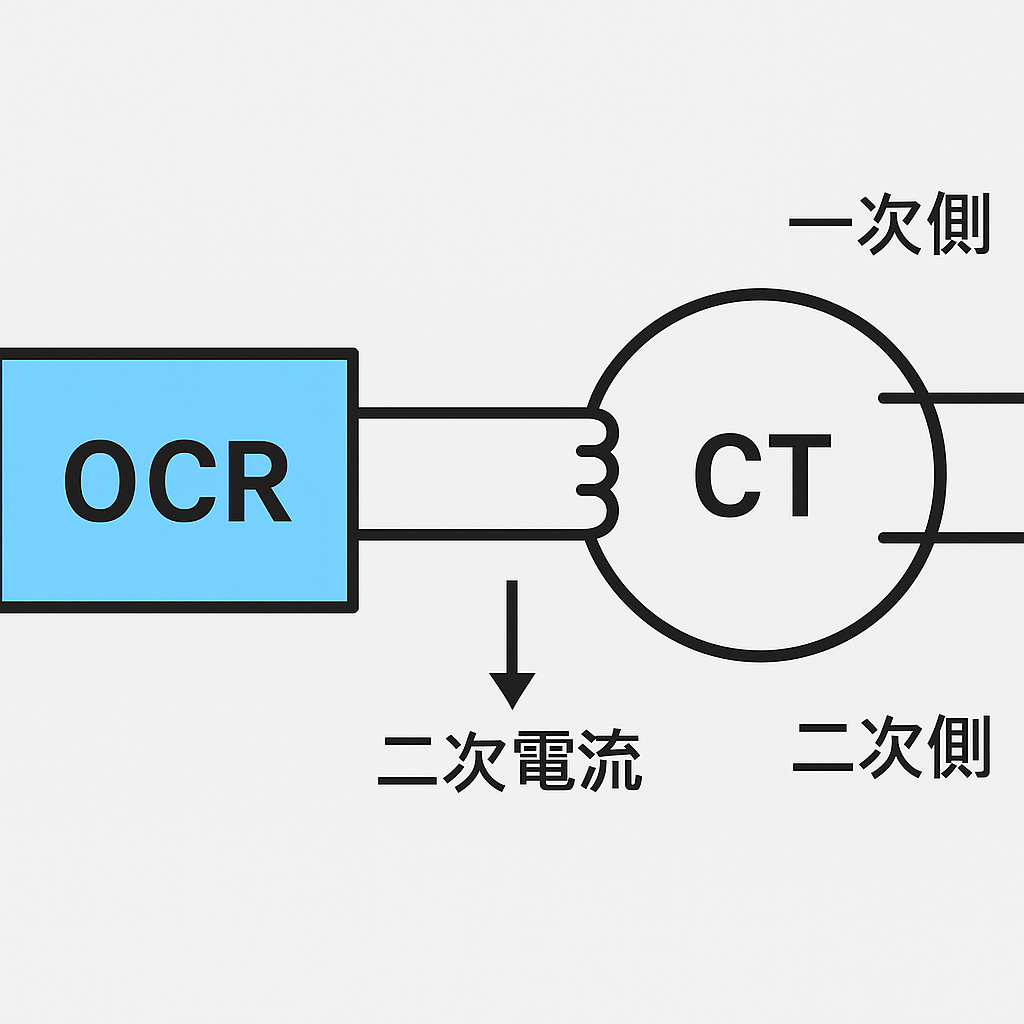

- 電圧降下は変圧器の二次側端子(または引込線の取付点)から最遠負荷までの“こう長”で判断。

- 幹線・分岐に分けずに、全体で評価することが可能(※60m超の場合)。

🔧 電圧降下の計算式

◆ 直流および単相2線式

35.6 × L × I

1000 × S

◆ 三相3線式

30.8 × L × I

1000 × S

◆ 中性線または外線との間の電圧降下

17.8 × L × I

1000 × S

- e, e’:電圧降下(V)

- L:電線の長さ(m)

- I:電流(A)

- S:電線の断面積(mm²)

📌 注意!

計算で使う“こう長”とは、幹線部分だけではなく、変圧器二次端子から負荷までの距離全体を指します。

電圧降下 自動計算フォーム

⚠️ 設計上の注意点(特に60m超の場合)

60mを超える場合、次のような扱いになります:

- 幹線部分と分岐部分に分けて電圧降下を考えない。

- 合計の電圧降下が基準内(2%または3%)であればOK。

- 各部分の割合(幹線:分岐)は任意で設定可。

- 電圧降下の確認は電気設計における必須項目。

- 計算は簡単な式で可能だが、“こう長”の捉え方には注意。

- 許容範囲を守って、安全で効率的な電気設備設計を。

コメント