電線の太さを決めるときに重要なのは 電圧降下 だけではありません。もっとも大事なのは「許容電流」です。許容電流を超えると電線が過熱し、外装が溶けて短絡や火災の原因になります。特に大容量回路ではブレーカーがすぐには作動せず、スパークから火災につながる危険もあります。

この記事では、電線の許容電流の基本的な考え方、温度補正や施工方法による影響を分かりやすく解説します。

1. 電線の許容電流と温度の関係

電線の太さは「どれだけの電流に耐えられるか=許容電流」で決まります。

電線の外装(絶縁体)は温度によって性能が変わり、許容温度を超えると劣化・炭化・溶融します。これが火災の大きなリスク要因です。

2. 絶縁材ごとの許容温度

電線は外装の種類によって耐熱温度が異なります。代表的なものは以下の通りです。

- VVFケーブル(ビニル絶縁) … 60℃

- HIV電線(耐熱ビニル) … 75℃

- CVケーブル(架橋ポリエチレン) … 90℃

この「許容温度(T1)」を基準に、使用環境に合わせた設計が必要です。

3. 使用環境温度による補正

メーカーごとに基準温度(T2)を 30℃ または 40℃ として許容電流を定めています。しかし実際には、外気温や直射日光・ボイラー室などで温度が上がるケースもあります。

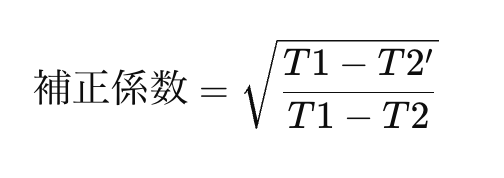

その場合は、次の計算式で補正します。

- T1 … 電線の許容温度

- T2 … メーカーが定めた基準温度(30℃または40℃)

- T2′ … 実際の使用環境温度

例:外気温40℃、CVケーブル(90℃)を使用する場合、補正係数を掛けて許容電流を低減させます。

電線の補正係数 自動計算ツール

電線の許容温度(T1)、メーカー基準温度(T2)、使用環境温度(T2′)を入力すると補正係数を計算できます。

補正係数: –

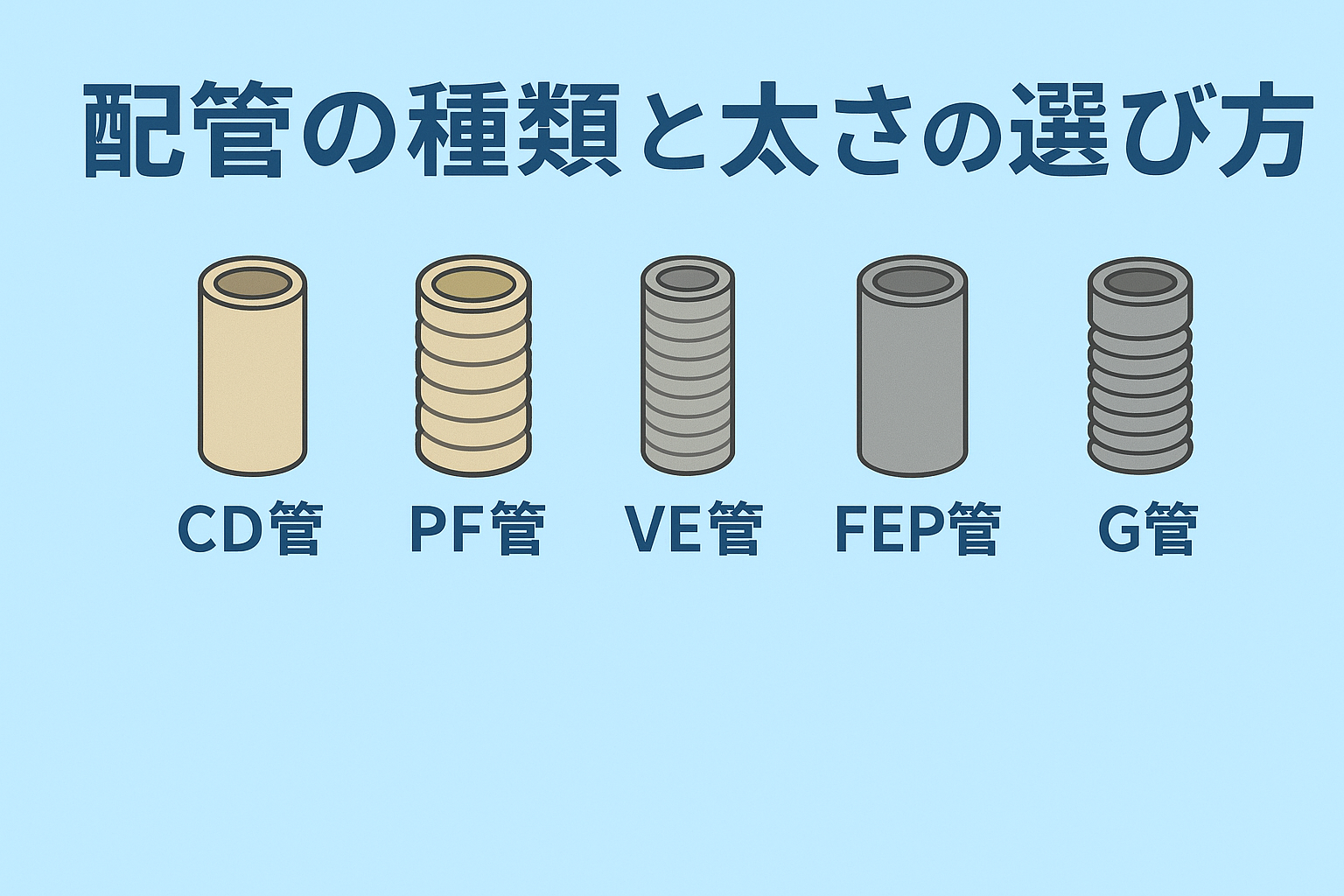

4. 施工方法による補正

電線の放熱条件によっても許容電流は変わります。

ケーブルラックの場合

- 1本 … 補正なし

- 6本以上 … 0.7倍 に補正

- 2段重ねは許容電流かなり下がる(放熱不良のため)

配管内の場合

- 3本以内 … 0.7倍

- 4本 … 0.63倍

- 5~6本 … 0.56倍

- 7本〜15本 … 0.48倍

※ただし実務的には、施工性も考えて「0.7倍」とするのが一般的。※太陽光ケーブル本数が多くなるので注意!!

5. 実務での考え方まとめ

- まずは メーカーの許容電流表 を確認する

- 環境温度が高い場合は 温度補正 基準温度確認を行う

- 配管・ラックに複数本通す場合は 施工方法補正 を行う

- 実務的には「0.7倍」を目安に考えるケースが多い

まとめ

電線の太さを決めるときは、①許容電流 ②電圧降下 の順で検討するのが安全です。

- 絶縁材の種類(許容温度)

- 使用環境温度

- 施工方法(配管・ラック・本数)

これらを総合的に考えて選定すれば、火災リスクを防ぎ、長期的に安全な配線ができます。

コメント