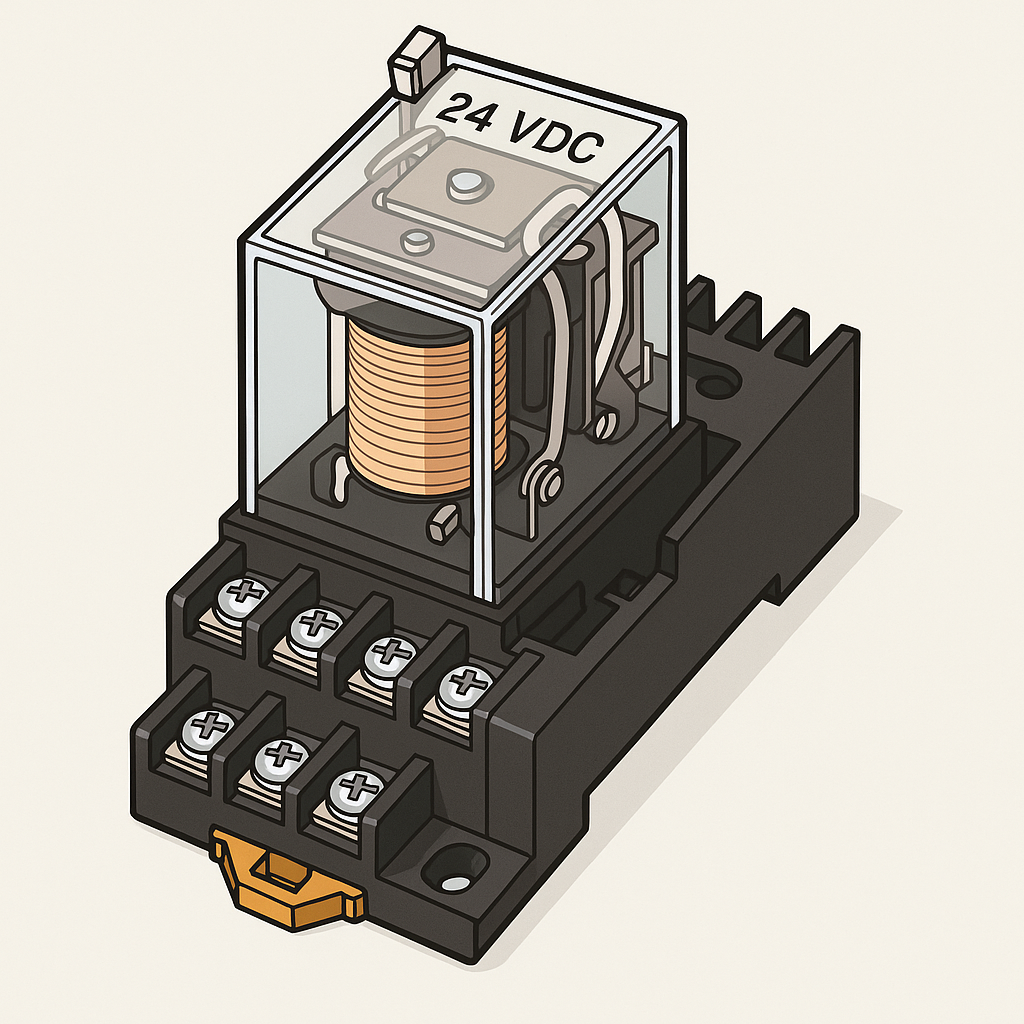

リレーは、計装回路(制御回路)で頻繁に使用される重要な部品です。今回は、リレーの基本構造から、回路図の見方、そして実際の使い方や注意点までをわかりやすく解説します。

■ リレーとは?

リレーは「コイル」と「接点(スイッチ)」から構成される電気部品で、電流を流すことで接点が動作し、電気回路のオン・オフを切り替えることができます。

- コイル:電流が流れると磁力を発生

- 接点:その磁力で動作し、電気を通したり遮断したりする

この仕組みを利用して、

- 異なる電圧の回路を制御したり

- 接点の数を増やしたり

- 一度動作すると状態を維持する(自己保持)

- 同時に複数の機器が動作しないようにする(インターロック)

など、さまざまな用途に使われています。

■ 回路図の見方と基本の考え方

回路図に出てくるリレーは、基本的に「電源が入っていない状態」で描かれています。つまり、コイルに電流が流れていないときの接点の状態を示しています。

リレーの動作は、家庭の照明スイッチと同じく、スイッチを入れることでコイルに電気が流れるようにすればOKです。ただし、以下の点には注意が必要です。

■ コイル側の電源について

リレーのコイルには**直流(DC)や交流(AC)**の電源を使用しますが、あらかじめ「電源の種類(AC/DC)」と「電圧(例:DC24V、AC100Vなど)」を決めておく必要があります。

■ スイッチや接点の選び方

コイルに電気を流すためのスイッチには、次のようなものが使用できます:

- 手動スイッチ

- 他の機械の接点

- 別のリレーの接点

このとき、以下の点に注意しましょう:

- 接点が使用する電圧に耐えられること

- 接続する機器が電圧を出力するかどうか

例えば、ある機器の接点が電圧を出す場合(有電圧接点)、それを電源として使うことができ、別に電源を用意する必要がありません。その場合、リレーのコイル側の電圧と一致させることが必要です。

このように、接点には次の2種類があります:

- 無電圧接点(ドライ接点):ただのスイッチ。電圧は出さない。

- 有電圧接点:スイッチ動作時に電圧が出力される。

■ 接点の種類(A接点・B接点・C接点)

リレーの接点には動作の違いによって、以下のような種類があります:

- A接点(ノーマルオープン):通常は開いており、動作すると閉じる(通電する)

- B接点(ノーマルクローズ):通常は閉じており、動作すると開く(遮断する)

- C接点(切り替え接点):A接点とB接点がセットになったタイプ

■ A接点とB接点の使い分け

重要なポイントとして、「断線時の挙動」があります。

- A接点:断線すると、動作しなくなる(誤動作しない)

- B接点:断線すると、動作したように見える

そのため、安全が求められる重要な回路では、断線を考慮してB接点が使われることが多いのです。たとえば、安全装置や異常検知回路などです。

まとめ

リレーは、一見シンプルですが非常に奥が深い部品です。計装回路を設計・理解するうえで、リレーの仕組みと使い方をしっかりと押さえておくことが重要です。

以下のポイントを覚えておくと安心です:

- 回路図は「電源OFF状態」で見る

- コイルに流す電源の種類と電圧を決める

- 接点の種類(A/B/C)と用途を理解する

- 接続する他機器の接点の種類に注意する(無電圧・有電圧)

これらを意識しておけば、リレーを使った回路の設計や読み取りが格段にスムーズになるはずです。

コメント