太陽光発電設備のメンテナンスにおいて、「絶縁測定」は重要な作業のひとつです。しかし、通常の絶縁抵抗計ではうまく測定できない場面があることをご存知でしょうか?

この記事では、なぜPV(太陽光発電)専用の絶縁抵抗計が必要なのか、また測定値が徐々に上がる理由や電線の長さが影響する理由について、わかりやすく解説します。

夜間に測定しても電圧が出ている?測定が難しい理由

本来、太陽光パネルの絶縁測定は、発電していない夜間にPN(プラス・マイナス)を短絡して行うのが理想です。

ところが、夜間でもパネルに数百ボルトの出力が残っていることがあり、安全面からも作業が困難になることがあります。

そのため、実際の現場では昼間の発電中に測定するケースも増えています。

昼間に測定すると発電電流が影響する

太陽光パネルが発電している状態では、測定する絶縁抵抗値に誤差が出ることがあります。特に、電線路の絶縁が劣化している場合は注意が必要です。

- P–E(プラス–接地)間で測定:

測定電流と発電電流の向きが逆なので、比較的影響が小さい。 - N–E(マイナス–接地)間で測定:

測定電流に発電電流が加算されるため、実際よりも低い絶縁抵抗値が表示されてしまう。

こうした誤差を避けるために開発されたのが、**PV用の絶縁抵抗計(PVメガー)**です。発電中でも正確な測定ができるように設計されています。

測定値がだんだん上がるのは「太陽のせい」ではない

絶縁測定をしていると、最初は低かった値が徐々に上がっていくことがあります。「これは太陽のせい?」と感じるかもしれませんが、実は電気的な原理によるものです。

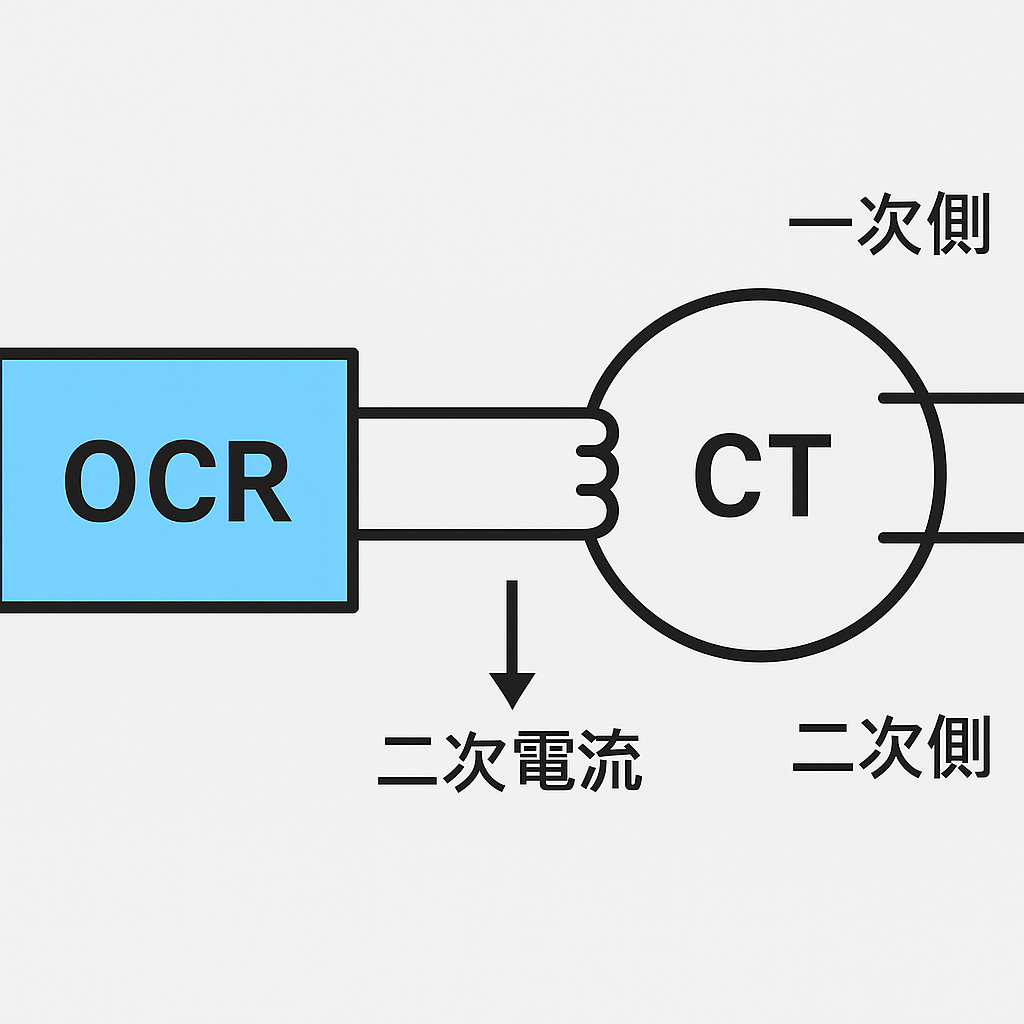

絶縁測定は、地面と電線の間に直流電圧をかけて流れた電流から抵抗値を計算するものです。

このとき、電線(導体)と空間(絶縁体)、地面(導体)は、コンデンサと同じ構造になっています。

- 電圧をかけた直後は、**コンデンサに充電する電流(充電電流)**が流れる

- 時間が経つと電荷が溜まり、電流が減る

- その結果、絶縁抵抗値が時間とともに上昇して見える

そのため、絶縁抵抗値は「1分後の値」を評価基準とするのが一般的です。

配線が長いと測定値が上がるまで時間がかかる理由

絶縁測定に時間がかかる理由の一つに、配線の静電容量があります。静電容量の公式はこちら

C = ε × A d

- ε:誘電率(空気などの性質)

- A:電線の表面積(長さ・太さに比例)

- d:絶縁距離

つまり、

- 電線が長い・太いほど表面積が大きくなり

- 結果として、静電容量が増加

- その分、充電に時間がかかり、絶縁抵抗値が安定するまでに時間がかかる

という仕組みです。

まとめ:PV設備の絶縁測定は「専用機器と時間」がカギ

太陽光発電設備の絶縁測定では、以下の点に注意が必要です:

- 昼間に測定するならPV専用の絶縁抵抗計を使う

- 絶縁抵抗値は1分後の数値で判断する

- 長い電線や太いケーブルは静電容量が大きくなり、測定に時間がかかる

現場で「測定値が安定しない」「値が低く出る」と感じたときは、これらのポイントをぜひ思い出してください。

コメント